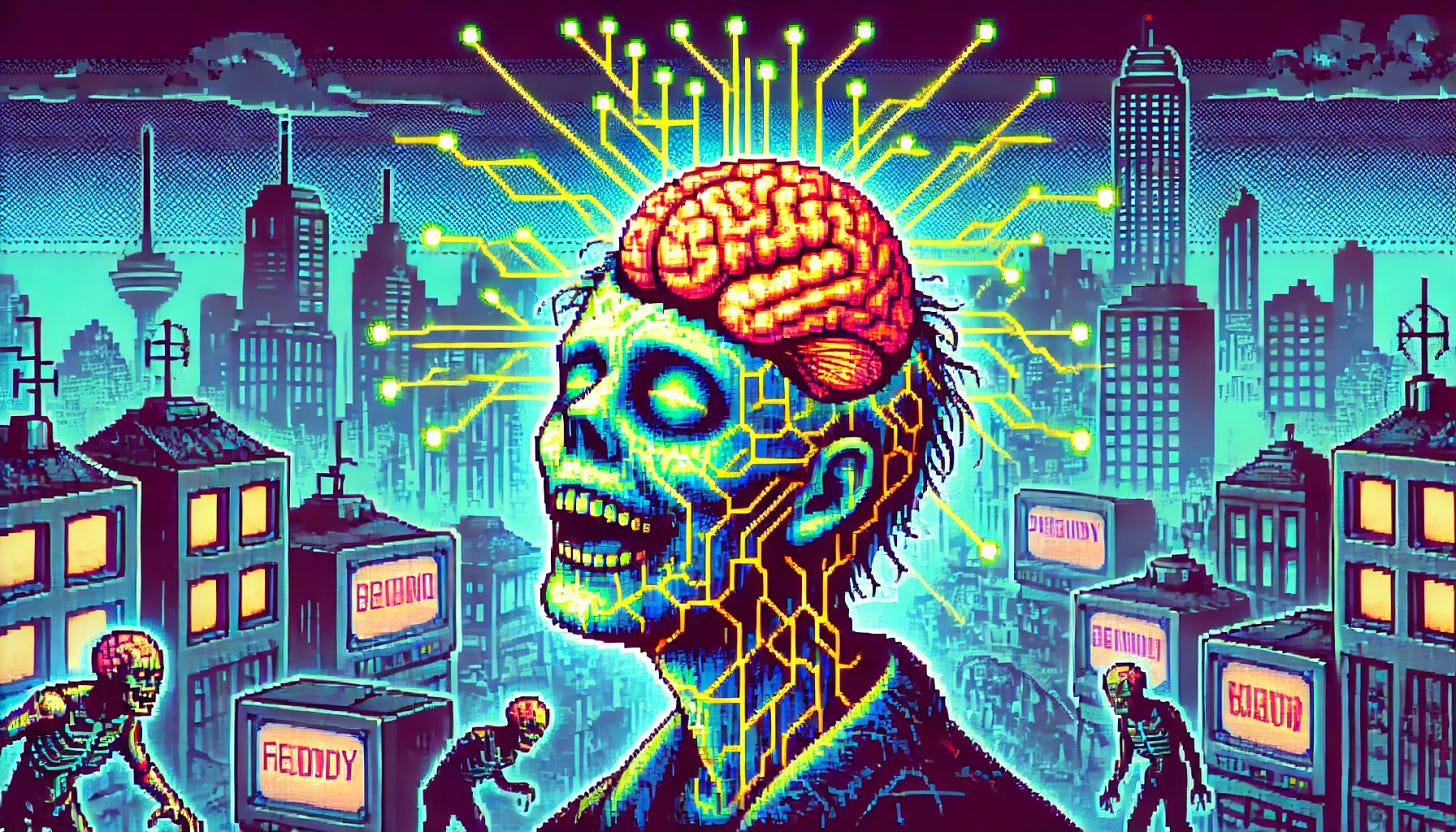

Eres un zombi contagiado por un virus mental (y eso es una buena noticia)

Tu cerebro funciona mal a propósito, a fin de adquirir los superpoderes de conectarse al resto de los cerebros.

Quizás creas lo contrario, pero eres un Homo sapiens porque no piensas por ti mismo. Al menos, no demasiado. Eres un Homo sapiens porque no eres muy inteligente, y mucho menos muy sabio. Eres un Homo sapiens porque eres, en esencia, un zombi.

Intenta no serlo durante un minuto, y toma cierta perspectiva.

Vale, ahora piensa lo siguiente: tus ideas no las t…

Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días

Suscríbete a Sapienciología para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.